القاهرة - شووفي نيوز - دعت الكاتبة العراقية الأردنية سارة السهيل الي ضرورة اهمية مراعاة دقة المناهج التعليمية المقدمة للاطفال، حيث تتضمن وسائل تنشئتهم وتربيهم علي قبول الاخر وقيم العدل والتسامح والرحمة والتعاون والحب، رغم اختلاف العرق والدين والطائفة والمستوي الاجتماعي .

وحذرت " السهيل " خلال مشاركتها في ندوة " دور المرأة في مواجهة الارهاب " الذي نظمتها الثلاثاء 15 اكتوبر الجار ي، الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى بدار الاوبرا المصرية وأدارها الشاعر الكبير جمال الشاعر، حذرت من العنف الاسري الذي ينشأ عنه اجيال تتبني فكر التشدد والارهاب.

وأكدت سارة السهيل، علي دور المجتمع بكافة وسائل في تثقفيف المرأة وتشكيل وعيها بخطورة الارهاب واساليبه في جذب الشباب وحتي الفتية الصغار بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وان تتسلح بسلاح تكنولوجيا العصر لمراقبة ابنائها وتوعيتهم.

وشددت " السهيل " علي ضرورة ملأ فراغ الشباب بكافة وسائل الاشباع العصري من تنمية المهارات العقلية والثقافية والرياضية والفنية والتكنولوجية وتوعيتهم بمخاطر فكر العنف والارهاب.

ودعت "السهيل" لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعى في انشاء صفحات إلكترونية جذابة للاطفال وللشباب بحرفية عالية ومرنة للتعامل مع مشاكل التطرف والتشدد والارهاب التى تعانى منها الشعوب العربية، وان نغرس من خلالها قيم الحب والتسامح والتصالح النفسى ورحابة واخوة انسانية الذهاب للسوشيال ميديا.

عقدت ندوة " دور المرأة في محاربة الارهاب " بالمسرح الصغير، وادارها الشاعر جمال الشاعر واشرف عليها كل من آمال سعد الدين و د. مجدي صابر، وشارك فيها كل من الكاتبة منى رجب، ود. سعيد صادق

شهدت الندوة تسليم شهادات تقدير من دار الأوبرا المصرية للكاتبة سارة السهيل ومنى رجب ود. سعيد صادق.

علمًا بأن الكاتبة الشابة سارة طالب السهيل

كاتبة و باحثة عراقية ولدت بالأردن درست إدارة الاعمال في لندن و الاعلام في جامعة القاهرة ثم أكملت ماجيستر علم نفس و ماجيستر حقوق انسان من بريطانيا و دبلوم رياض اطفال مونتيسوري والعديد من الكورسات التعليمية في مجالات عدة

لها العديد من الأبحاث في مجال العنف و الارهاب و الوسطية و التعايش المشترك و عدة مؤلفات للاطفال و الكبار اضافة للمناهج التعليمية الخاصة بالأطفال و ثلاث دواوين شعرية و مقالات متنوعة في الصحف و المجلات و كتاب عّن أشكال العنف

و ختم الحفل بالدعوة للوطنية والانتماء وتعليم الاطفال منذ نعومة أظافرهم كيف يكون الولاء للوطن بالأفعال

براغ - حصلت أغنية الجزائرية رجاء مزيان "Allo le Système!" على أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. تتناول أغانيها المعارضة للحكومة قضايا الظلم الاجتماعي ومزاعم الفساد وغياب المساواة، حتى أنها اضطرت لمغادرة البلد منذ سنوات بسبب إحدى أغنياتها.

تقيم رجاء الآن في مدينة براغ، ولا تزال تدعم بقوة الاحتجاجات التي اندلعت في الجزائر هذا العام والتي خرج فيها عشرات آلاف الشباب إلى الشارع مطالبين بالتغيير.

وقد اختيرت رجاء ضمن قائمة "100 امرأة" ملهمة ومؤثرة لعام 2019 حسب البي بي سي.

عمان - شووفي نيوز - ضمن فعاليات اسبوع عمان للتصميم 2019نظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وبالتعاون مع السفارة الايطالية في عمانو Triennale di Milanoمعرض "أشكال الماء"، وهو عبارة عن نتاجمشاريع ومنتجات التصميم المجتمعي المتعلقة بالماء، من ايطاليا و دول البحر الأبيض المتوسط. معرض "اشكال الماء"من تصميمجرافكيلاستوديو: JoeVelluto، وهو مشروع تصميم دولي بقيادة المهندسة المعمارية سيلفانا أناتشياريكو ويروج له متحف Triennale Design ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية.

ولدت فكرة معرض أشكال المياه من الرغبة في العودة إلى الطبيعة الاجتماعية والمدنية المتميزة لثقافة التصميم ، من خلال دعوة المصممين من مناطق البحرالمتوسط ودول الخليج لتصميم منتجات/اعمالتتعلق باستخدامات مختلفة للمياه، مع الاحتياجات التي تلبيها.

هذه المعرض جزء من أسبوع عمان للتصميم 2019 والصناعات الإبداعية، وهو برنامج يدعمه ويديره الاتحاد الأوروبي وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية في الاردن(EUNIC Jordan).

تشارك الفنانة والمصممة الأردنية رولا يغمورفي المعرض بمشروعها "Kutleh" باللغة العربية "كتل حجرية"، مستوحاة من الأواني الفخارية القديمة الموجودة عادة خارج المنازل في منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على المياه العذبة على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة.

ينقسم المعرض إلى قسمين: يقدم القسم الأول نظرة عامة على المنتجاتالمتعلقة بالاستخدامات المختلفة للمياه (التكثيف ، التجميع ، التحميل ، الإطفاء ، الزراعة ، الترشيح ، التخزين ، التنقية ، الغسيل) ، منتصميم مصممون دوليون. فخر المكان منحت للتصاميم التي تقدم حلولاً مبتكرة لمشكلة ندرة المياه.

في حين يعرض القسم الثاني منمعرض "أشكال الماء" بعض الاعمالالمصنوعة خصيصًا والتي توفر غذاء للفكر بما يعني "إخماد عطش الشخص". كتصميم عثمان خنجي بعنوان "يوجد واحد – روى" من - مصنوع من الطين البحريني وجلد الإبل مع مقبض معدني مطبوع بطريقة الثلاثي الأبعاد.

على الرغم من تعدد الثقافاتوالتقاليد واللغات والمهارات المختلفةولكنها مرتبطة ببعضها البعض،في نهاية المطاف ستبنياعمالالمصممين انعكاساتتحتفي بطبيعة المياه لجميع البلدان التي تستمد تاريخها ومواردها وهويتها من البحر المتوسط أو الخليج. ويستمر هذا المعرض الذي يعرض في المتحف الوطني مبنى2 إلى 27 تشرين الاول 2019.

اما " الخط الفاصل" للفنانة والمصممة ميس العزب، فهو تركيب انشائي معماري،يعرض في حديقة المتحف الوطني الاردني في جبل اللويبدة، ويطرح المشروع تساؤلا حول انتشار ظاهرة الحواجز الحدودية و جدران الفصل. يهدف هذا التركيب الإنشائي إلى خلق تشكيل تصميمي في الهواء الطلق من جدار خارجي ينقسم إلى وِحداته الأصغر و يُعيد ترتيبها بتشكيلٍ يمثل نقيضاً لفكرة الفصل على اختلاف أشكالهِ، إذ يعمل التشكيل الجديد على تحويل الجدار إلى منطقة عادلة ومنطقة لحرية الحركة.هذا العمل مُتحقّق منه هيكلياً عبر مكتب الموطن الهندسي و يُنفذ بمنحة خدمة مجتمعية تدعمها فولبرايت و ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية.

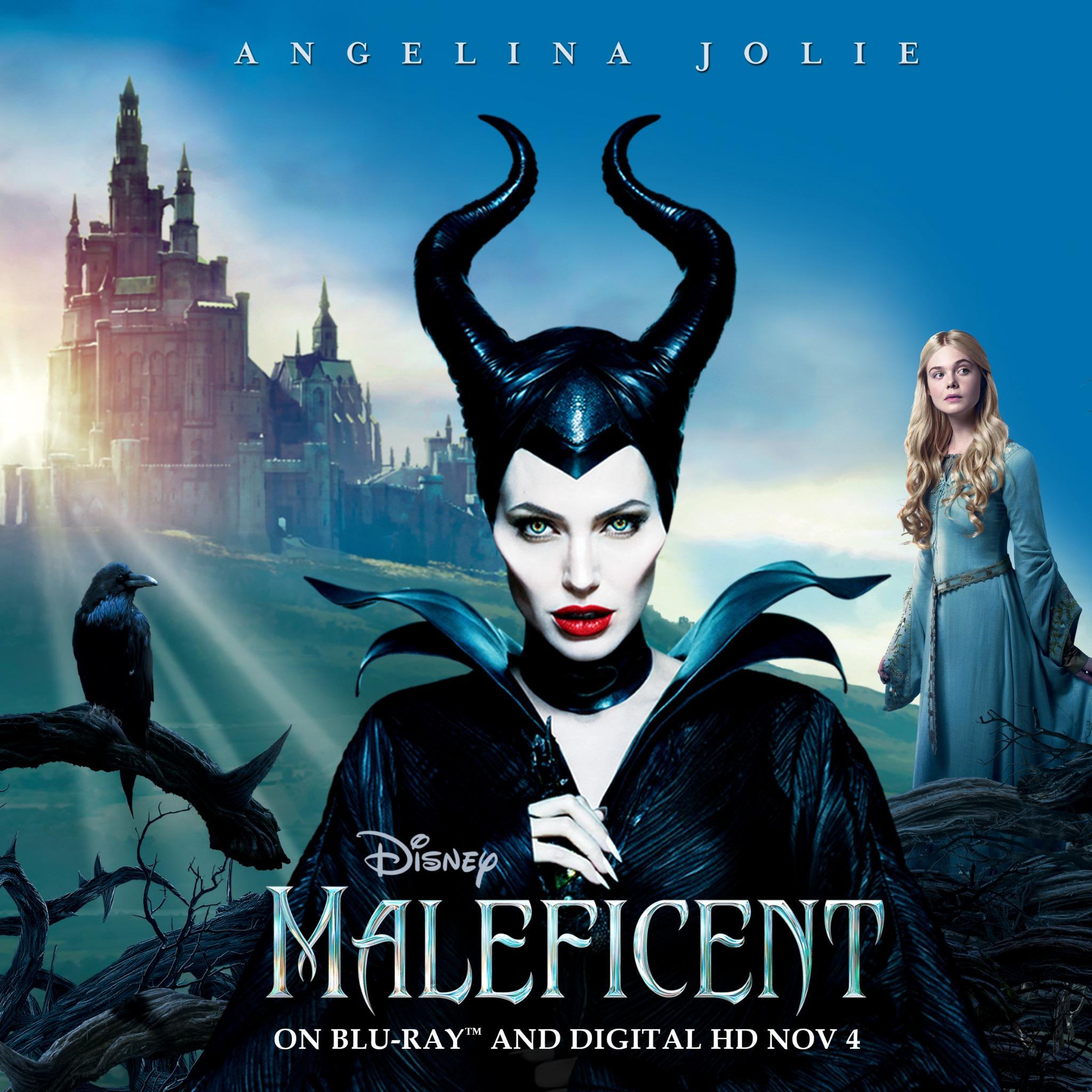

دبي - شووفي نيوز - فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من ديزني جزء جديد للفيلم الذي لاقى نجاحًا هائلاً على شاشات السينما عالميًا في عام ۲٠۱٤، وفي هذا الفيلم الجديد تبدأ "مالفسنت" هي وابنتها الروحية "أورورا" في التساؤل حول العلاقة الأسرية المعقدة التي تربطهما، بينما يعمل حفل الزفاف الوشيك ودعم حلفاء غير متوقعين وظهور قوى شر جديدة على الساحة على جذب كل منهما في طريق معاكس. عاشت "مالفسنت" و"أورورا" حياةً كريمة. وازدهرت علاقتهما التي كانت ثمرة الحسرة والانتقام وفي النهاية الحب. إلا أن الكُره الذي نشأ بين الإنسان والجنيّات ظل موجودًا. كان زواج "أورورا" الوشيك بالأمير "فيليب" مدعاة للاحتفال في مملكة "أولستيد" والأراضي البرية المجاورة، حيث يعمل هذا الزواج على توحيد العالمَين. وأدى لقاء غير متوقّع إلى توفير فرصة لعقد تحالف جديد وقوي، تم بث الفُرقة بين "مالفسنت" و"أورورا" وتحيّزت كل منهما إلى جانب مختلف في حرب هائلة تختبر ولاءهما وتدفعهما للتساؤل عمّا إذا كان ارتباطهما ارتباطًا أسريًا حقيقيًا. فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي وإل فانينغ وتشيويتل إجيوفور وسام رايلي وهاريس ديكنسون وإد سكراين وإميلدا ستونتون وجونو تمبل وليزلي مانفيل وميشيل فايفر في دور الملكة "إنغريث"، والفيلم من إخراج يواكيم رونينغ، وقصة ليندا ولفرتون وسيناريو ليندا ولفرتون ونوا هاربستر ومايكا فيتزرمان بلو، وإنتاج جو روث وأنجلينا جولي ودنكان هندرسون مع المنتجين التنفيذيين مات سميث وجيف كيرشنباوم ومايك فييرا.

ملخّص الفيلم

النوع: مغامرات خيالية

التصنيف: سيتم التحديد لاحقًا

تاريخ الإصدار في منطقة الشرق الأوسط: ۱٧ أكتوبر ۲٠۱٩ وفي مصر ۱٦ أكتوبر ۲٠۱٩

فريق العمل: أنجلينا جولي وإل فانينغ وتشيويتل إجيوفور وسام رايلي وهاريس ديكنسون وإد سكراين وإميلدا ستونتون وجونو تمبل وليزلي مانفيل وميشيل فايفر

إخراج: يواكيم رونينغ

قصة ليندا ولفرتون

سيناريو ليندا ولفرتون ونوا هاربستر ومايكا فيتزرمان بلو (الأسماء ليست نهائية)

إنتاج جو روث وأنجلينا جولي ودنكان هندرسون

المنتجون التنفيذيون: مات سميث، جيف كيرشنباوم، مايك فييرا

لمحة عن الشخصيات

تتولى جنيّة الظلام "مالفسنت" (أنجلينا جولي) حماية الكائنات السحرية التي تعيش في الأراضي البرية. وهي شخصية يلفها الغموض وتلاحقها الانتقادات، فهي شريرة لكن بشكل لطيف، فقد سحرت أميرة لتنام إلى الأبد ثم وجد حب تلك الأميرة طريقه إلى قلبها.

وقعت الأميرة "أورورا" (إل فانينغ)، عندما كانت طفلة تحت سحر "مالفسنت"، وأصبحت الآن ملكة الأراضي البرية بعد أن منحتها أمها الروحية هذا اللقب، كما تقرر زواجها من الأمير "فيليب". وعلى الرغم من أن "أورورا" تجسّد الخير وطيبة القلب والتعاطف، فحبها لأمها الروحية مُطلق. أمّا القوة التي تسمح لها بمواجهة الشر، فتنبع من نقاء قلبها ورغبتها في فعل الخير.

الملكة "إنغريث" (ميشيل فايفر) ملكة "أولستيد" ووالدة زوج "أورورا" المستقبلي، وهي شريرة وماكرة وأنانية. وهي غريمة لا يُستهان بها لجنيّة الظلام "مالفسنت"، وقد وضعت خطة شريرة لبث الفُرقة بين البشر والجنيّات إلى الأبد.

"كونال" (تشيويتل إجيوفور) بطل قوي جسور وطيب القلب في الوقت ذاته، وهو أحد قادة كائنات "فاي الظلام"، وهي مجموعة من الكائنات المجنّحة التي تم نفيها من عالم البشر. "كونال" ينقذ "مالفسنت" ويصبح صديقًا لها. وبعد مراقبته لجنيّة الظلام لبعض الوقت، أصبح داعية للسلام بين الإنسان والجنيّات.

الأمير "فيليب" (هاريس ديكنسون) ولي عهد مملكة "أولستيد"، وهو ابن الملك "جون" والملكة "إنغريث". وعلى الرغم من أن الغرض من زواجه المرتقب من "أورورا" هو توحيد البشر والجنيّات، إلا أنه في حقيقة الأمر جزء من خطة شريرة وضعتها والدته لإلحاق الأذى بخطيبته.

الغراب "ديافول" (سام رايلي)، رفيق "مالفسنت" الدائم، وهو عيناها وأذناها في عالم البشر. وعلى الرغم من كثرة تحوّله إلى مجموعة متنوعة من الكائنات وفق رغبتها غير المبرّرة، إلا أنه يتحمّل جنيّة الظلام إلى أقصى حد ويدين لها بالولاء التام.

"بورا" (إد سكراين) ، أحد قادة كائنات "فاي الظلام"، وهي مجموعة من الكائنات المجنّحة التي تسكن في عش غائر على شكل كهف. ويسعى "بورا" إلى الدخول في حرب مع البشر ويرى "مالفسنت" كمفتاح لنجاحهم.

واشنطن - منذ بدايات ظهوره في منتصف القرن الماضي، أثار الفن التجريدي موجات واسعة من النقد بين الرسامين والنقاد. هل تعتبر الألوان المُجردة من أي فكرة أو موضوع فنا إذا نثرت بعفوية على سطح اللوحة. ألا تكون تلك مجرد “شخبطة” لا معنى ولا قيمة لها؟

كانت الإجابة على تلك الأسئلة سببا في نقاشات حامية الوطيس اندلعت بظهور التجريدية ولم تنته حتى اليوم. ورغم ذلك، تحت غطاء “الفن التجريدي”، ظهر عدد ضخم من الرسامين الذين قدموا آلاف اللوحات التي لا موضوع لها سوى كونها تحتوي على ألوان متناثرة يمينا ويسارا بلا معنى.

وقد بيعت تلك اللوحات على مر العقود بآلاف بل ملايين الدولارات. وتركت المتابع لها أمام سؤال محير ومُجهِد في آن معا، ألا وهو “إذا كان إلقاء بعض الألوان الزيتية على القماش بعفوية يجعل من القماش لوحة، ألا يكون بذلك جميع البشر بلا استثناء رسامين؟”.

تُجيب الكاتبة البريطانية فرانسيز سوندرز، في كتابها “مَن دفع للزمّار”، الصادر عام 1993، على هذا السؤال بشكل مختلف عن كل النقاد الذين دعموا أو رفضوا التجريدية. فالإجابة هنا ليست فلسفية أو نقدية فنية بل “سياسية” في المقام الأول.

ففي كتابها، تقدم سوندر شرحا وافيا وموثقا بالأدلة والتواريخ والأسماء، لحيل وخدع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في الحرب الباردة للسيطرة على الثقافة والفكر. وكيف أن الوكالة استخدمت في ذلك تمويلا ضخما لمفكرين وفلاسفة ورسامين كان بعضهم لا يعلم أنه ممول من وكالة الاستخبارات والبعض الآخر يعلم وعمل طواعية وأحيانا “كرها”.

ووفقا للكتاب، اعتمدت الوكالة في حربها على الشيوعية في فترة الحرب الباردة على سياسة “داوني بالتي كانت هي الداء”. فالحرب الباردة كانت حربا ثقافية في المقام الأول حاولت فيها الولايات المتحدة محاصرة الشيوعية ودرئها من داخلها في عقر دارها.

وقد كان الهدف من تلك الحرب الثقافية هو تحويل صورة الولايات المتحدة في الأذهان حتى لا تبدو “أميركا مقفرة ثقافيا” على حد وصف الكاتبة. لذلك كانت السياسة المتبعة هي تقديم عدد كبير من الصحف والمجلات الثقافية وإقامة عدد من المهرجانات الفنية التي تخدم كلها في النهاية “الحرية الثقافية” في مواجهة الجمود الفكري الذي تفرضه الشيوعية.

وقد باشرت الوكالة حربها بمحاربة الفن التصويري الواقعي بالفن التجريدي، ومولت في سبيل ذلك معارض عالمية وحمالات دعائية تنظر لفلسفة التجريدية التعبيرية ورفع شأن رسامين بعينهم، منهم طبعا رائد التجريدية الأميركي جاكسون بولوك.

كل ذلك لتفريغ الفن من محتواه، خاصة أن الواقعية التصويرية في تلك الفترة كانت مهتمة بإظهار معاناة الفقراء والعمال والفلاحين. وحتى اليوم لا يكاد يكون لعدد ضخم من رسّامي الواقعية الاشتراكية أدنى ذكر رغم مواهبهم الفذة، مقابل رسام مثل بولوك الذي تباع لوحاته اليوم بملايين الدولارات.

الأمر لا يقتصر على التجريدية، بل حتى في الغناء راعت مؤسسات ومنظمات فنية، ممولة من السي آي أي بشكل مباشر، مغنين أمثال لويز آرمسترونغ وبزغ نجمه كنوع مِن التغطية على عنصرية أميركا ضد السود.

حتى في الفلسفة مولت الوكالة صحفا ضخمة ومؤتمرات تدعم “اليسار الديمقراطي”، في محاولة منها لضرب اليسار الراديكالي والشيوعية. ومن الفلاسفة الذين أتى الكتاب على ذكرهم حنا آردنت. هذا غير عدد ضخم من الروائيين، منهم جورج أرويل الذي حصلت روايته “مزرعة الحيوان” على حملة دعائية ضخمة، لأنها كانت انتقادا فجا للأنظمة الشيوعية.

الحرب الباردة

منذ نهاية الحقبة السوفياتية تم تهميش لوحات الواقعية الاشتراكية بشكل متعمد على المستوى الدولي لأنها كانت تصور معاناة الفقراء والمهمشين. الأمر الذي لا يروق للولايات المتحدة و”العالم الحر”.

ووفقا للمقال الذي نشرته سوندرز في جريدة الإندبندنت، 22 أكتوبر 1995، احتقر معظم الأميركين الفن الحديث الذي نشأ في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات. حتى أن الرئيس الأميركي السابق ترومان سخر من التجريدية واعتبرها مزحة. وقال إنه يفضل أن يكون من “الهوتنتوت” على أن ينتمي لهذا الفن. والهوتنتوت مصطلح يعني التلعثم أو التأتأة استخدمه الأوروبيون لوصف القبائل البدائية في جنوب أفريقيا.

هذا الأمر لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة في خضم الحرب الباردة. خاصة بعد أن أدلى ترومان بتصريح آخر غاضب من أن أموال الضرائب تذهب لدعم هذا النوع من الرسم، واصفا إياه “بالقمامة”.

فقامت وكالة المخابرات المركزية بتشجيع وترويج اللوحة التعبيرية التجريدية الأميركية حول العالم لأكثر من 20 عاما. وقد دعت الوكالة إلى الفن التجريدي كدليل على الإبداع والحرية الفكرية والقوة الثقافية للولايات المتحدة. حيث لم يستطع الفن الروسي في الاتحاد السوفياتي، المربوط بالقيود الإيديولوجية الشيوعية، منافسته.

بسقوط الكتلة الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي، كانت الدعاية للتجريدية قد بلغت ذروتها. فالسقوط لم يكن فقط لإيديولوجية سياسية جمعت دول الاتحاد السوفياتي. بل لكل التوجهات الثقافية التي بزغ نجمها مع نجم الشيوعية.

وفي حين صار عدد ضخم من الرسامين الواقعيين في الاتحاد السوفياتي طي النسيان رغم لوحاتهم التي اتسمت بقدر عال من الموهبة والإبداع، بيعت لوحات لرسامين تجريديين بملايين الدولارات برعاية سي آي أي.

على سبيل المثال لا الحصر، نرى في لوحة “عمال شباب في صناعة الصلب”، المرسومة عام 1961، للرسام الروسي إيفان بيفزينكو، عرض واضح لقيم الواقعية الاشتراكية في الفن، فاللوحة واقعية وتستعرض طبيعة حياة البروليتاريا عبر مشهد يعبر عن قسوة حياتهم اليومية. إلا أن لوحة كهذه تعتبر غير مقبولة في إطار الحرب الباردة الثقافية، لأنها تدعم أهداف المجتمع الشيوعي السوفياتي، وهي الآن غير معروفة أصلا.

في المقابل نرى أن لوحة “رقم 17″، التي رسمت عام 1949، للرسام الأميركي جاكسون بولوك قد بيعت بسعر 22 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، في معرض “سوثبي” (Sothebys) الفني.

الصوره للرسام جاكسون بولوك الذي مولته ال سي اي ايه

عمان - شووفي نيوز -قال وزير الثقافة الدكتور محمد ابو رمان باننا في وزارة الثقافة نشعر بالفخر والاعتزاز لانتاج الوزارة ثلاثة افلام اردنيه مشددا على ضرورة استمرار انتاج افلام اردنيه للدورات المقبله لتبقى السينما الاردنية حاضرة في المشهد وفي المحافل الدوليه .

ورحب ابو رمان في حفل افتتاح المهرجان بحضور الامين العام الروائي هزاع البراري ومدير المهرجان المخرج عبد الكريم الجراح ووزير الثقافة الاسبق د. صلاح جرار ونقيب الفنانيين المخرج حسين الخطيب بضيوف المهرجان من الدول العربية وجمهور المهرجان المحب للفن والسينما .

وشكر ابو رمان في الحفل الذي قدمته الاعلاميه الزميلة دانا الشرعان من التلفزيون الاردني اللجان القائمة على المهرجان لجهدها المكبير والموصول على مدى شهور لاخراج المهرجان بصيغته الدولية .

وقبيل بدء العروض كرم ابو رمان ضيوف المهرجان بتسليمهم ايقونة المهرجان " بترا" لكل من النجمة الكويتيه فاطمه الصفي و النجمة المصرية الفت عمر و لجنة تحكيم المهرجان والتي تضم رئيسة اللجنة النجمة عبير عيسى والناقد الدكتور علي ربيعات و المخرج خلف العنزي من الكويت والناقد رامي عبد الرازق من مصر وكرم ايضا شخصية المهرجان الفنان زهير النوباني وسبق التكريم اضاءة عن مسيرة الفنان النوباني كتبها الزميل احمد الطراونه وقدمها الفنان اسعد خليفه .

وكانت ادارة المهرجان قد اتاحت لضيوف ومرتادي المهرجان العبور على السجادة الحمراء كما هو متبع في المهرجانات العالمية وكما في كل دورة من دورات المهرجان والذي شهد متابعة اعلامية لافته من محطات تلفزه محلية وعربية واجنبيه .

وتابع الحضور بعيد الافتتاح الفيلم الاردني لست وحيدا اخراج اشرف العبادي وبطولة احمد العمري وتيسير البريجي والطفلة مريم والفيلم الفرنسي الفريسه اخراج اكيم فاسيس .

يشار الى ان العروض تبدا يوميا في الثامنة مساءا وتعرض اليوم الاربعاء ستة افلام هي الفيلم المغربي المرشحين للانتحار و الفيلم الارغوياني اولغا و والفيلم الاميركي غيوم والفيلم العراقي اه يا ابي و الفيلم البنغالي انين والفيلم الاندونيسى الم

دبي - شووفي نيوز - تعرض دار "كريستيز" دبي، التي تم تجديدها حديثاً، خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من أكتوبر، 25 عملاً فنياً في دبي من المزاد المقبل للفن الإسلامي والهندي، والذي ستحتضنه مدينة لندن في الرابع والعشرين من أكتوبر، إذ أضحى مزاد "كريستيز" لندن خلال العامين الماضيين، وجهة الخريف السنوية لبيع الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الثالث والعشرين من أكتوبر، لتشكل الفعاليتان سوياً "أسبوع الفن الإسلامي".

تتنوع مصادر القطع الفنية التي يبلغ عددها 25 قطعة، بين الهند وإيران وتركيا وصولاً إلى مصر، وتسلط الضوء على مسيرة التطور التي شهدتها الفنون من القرن الثامن وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. سيضم المعرض، الذي يمتد لأربعة أيامٍ، كنزاً من الفنون التي تشمل مخطوطات وخنجر وقطع رخامية وسجاد، إضافة إلى قطعٍ فنيةٍ مرصعة بالمجوهرات.

جِيء بهذه المجموعة الكبيرة من الأوراق الكوفية التي تتضمن أجزاءً من القرآن الكريم، من المجموعة الخاصة بالدكتور محمد سعيد فارسي، وهو أحد الشخصيات المعروفة في مجال الفنون البصرية بمنطقة الشرق الأوسط، وكان من كبار الداعمين للفنون المصرية الحديثة، علاوةً على دوره الكبير في تشجيع الإقبال على الفن الإسلامي التقليدي، حيث تضمنت هذه النسخ المعروضة للبيع أجزاء من القرآن الكريم. أما المستند التاسع عشر، فهي مخطوطة كبيرة الحجم تتضمن بجميع أجزاءها كتابةً بالحروف الكوفية، مع ترتيب معين للكلمات. ويعتبر بيع مخطوطة بهذا الحجم أمراً مذهلاً، خاصةً وأنها لا تزال تحتفظ بواجهتها الأصلية المنيرة من العصر الأموي الذي كانت مدينة دمشق منارته، أو بواكير العصر العباسي وتحديداً بمدينة القدس، في أواسط القرن الثامن.

قدم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (حكم الدولة بين العامين 1876 و1909 ميلادية) علبة السجائر هذه، والمرصعة بالألماس وطغراء (ختم) السلطان، ونقوش مرصعة بالألماس، إلى الأدميرال تشارلز بالدوين (1822-1888 م)، والذي كان قائداً للأسطول الأمريكي في منطقة البحر المتوسط بالقسطنطينية في العام 1882 م (تقدر قيمتها بـ 25000 إلى 35000 يورو)

تعتبر هاتان القطعتان الرخاميتان تجسيداً لتقنيات الفنون الزجاجية التي كانت رائجة بإيران في القرن السابع عشر. كان من المفترض أن توضع هاتان القطعتان أصلاً في إطارٍ أكبر حجماً لتشكل قطعة مصورة واحدة. توضع مثل هذه القطع غالباً ضمن القناطر، وكانت تجسد في كثيرٍ من الأحيان ترف الحدائق الغناء. تحمل كل قطعةٍ من هذه الرخاميات كما هو مبين في هذه الأمثلة، جزءً من فكرةٍ أو لوحة، أو تمثل عنصراً ضمن مجموعة كبيرة منها، وتظهر أزهار خلابة تتخلل أوراقاً شجريةً متمايلة على بعضها، وتمتاز بلونها الأزرق البراق مع الأصفر، بجانب بعض الخطوط المرسومة باللون الأسود.

يعد الحائك الشهير حاجي ملا محمد حسن محتشم، أحد الخياطين القلائل الذين رسخوا مكانة مدينة كاشان الفارسية كمركز حديث للخياطة أواخر القرن التاسع عشر. يعرف السجاد المصنوع عنده بروعة نسجه وجودة خيوطه المصنوعة من أجود المواد المشغولة يدوياً مثل الصوف الناعم، فضلا عن ثراء الألوان وتناسقها البديع في تلك المنسوجات المصنوعة كلياً من مواد طبيعية، ويتم في بعض الأحيان إضفاء لمسات من الحرير الأرجواني إلى تلك القطع، وهي المواد التي تظهر جميعها على هذه السجادة التي يبلغ طولها 303 سم، وبعرض يبلغ 230 سم، ويعود تاريخ صناعتها إلى العام 1890 تقريباً (تقدر قيمتها بـ 10000 إلى 15000 يورو)

حققت مزادات كريستيز، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الأعمال الفنية، ومبيعاتها الخاصة والرقمية عبر الإنترنت، مبيعات إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019. ولطالما ارتبط اسم كريستيز بالفنون الاستثنائية والخدمة غير المسبوقة والخبرات الدولية الواسعة. وتقيم الشركة حوالي 350 مزاداً سنويًا ضمن أكثر من 80 فئة، تشمل جميع مجالات الفنون الجميلة والزخرفية، والمجوهرات، والصور الفوتوغرافية، والمقتنيات، وغيرها. وتتراوح أسعار القطع التي تباع في المزادات بين 200 دولار وما يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار. وتتمتع كريستيز بتاريخ طويل حافل بالنجاح في المبيعات الخاصة لعملائها بجميع الفئات الفنية، مع اهتمام متزايد بفنون حقبة ما بعد الحرب والفنون المعاصرة، والفنون الانطباعية والحديثة، والأعمال الفنية المهمة القديمة، والمجوهرات.

وتتمتع كريستيز بحضور عالمي في 46 بلداً، ولديها عشر صالات مزاد حول العالم، موزعة في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميلان وأمستردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ وشنغهاي.

يبدأ اليوم عرض فيلم "الجوكر"، الشخصية الشريرة الأشهر في عالم الأبطال الخارقين، الذي شاهده حتى الآن عدد محدود جداً من الناس.

لكن الفيلم أثار بالفعل جدلاً كبيراً، حتى وصل الأمر الى بروز مخاوف بشأن تطبيق القانون في الولايات المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش أصدر توجيهاً إلى أفراده أشار فيه إلى وجود تهددات "ذات مصداقية" بحدوث إطلاق نار جماعي مع بدء عرض الفيلم في صالات السينما.

ومنذ سبعة أعوام، قتل 12 شخصا وجُرح 70 في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية، عندما فتح رجل النار على الحضور أثناء عرض فيلم باتمان "صحوة فارس الظلام".

ولن يُعرض فيلم الجوكر في دار عرض أورورا، حيث وقع إطلاق النار، بعدما استجاب أصحابه لطلب عائلات الضحايا.

كما كتب ذوو الضحايا لشركة وورنر بروس المنتجة للفيلم، طالبوها بالتبرع للمجموعات التي تدعم ضحايا جرائم السلاح، وإنهاء "التبرعات السياسية للمرشحين الذين يصوتون ضد تعديل قوانين حيازة السلاح".

ونُشر نص الخطاب في مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، وجاء فيه "نناشدكم أن تكونوا جزءا من فريق متنام لقادة الشركات الواعين للمسؤولية الاجتماعية للحفاظ على أمننا جميعا".

وذهبت واحدة من أقارب الضحايا إلى قول أن الفيلم يذكرها بـ جيمس هولمز، منفذ الهجوم الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت ساندي فيليبس، التي فقدت ابنتها البالغة من العمر 24 عاما في الهجوم: "لا أحتاج لرؤية وجه هولمز لأتذكره. يكفي رؤية الإعلان التشويقي للفيلم حتى تحضر صورته في ذهني".

ومنعت دور العرض في عدد من المدن الأمريكية ارتداء الأقنعة، وطلاء الوجه، والملابس التنكرية عند عرض الفيلم، رغم أنه تقليد معروف عند إصدار أي من أفلام الأبطال الخارقين.

تشاؤم

ويحكي الفيلم قصة آرثر فليك، الفنان الكوميدي الذي يعاني من مرض عقلي، وينخرط في عالم الجريمة مدفوعا بتعثر حياته الشخصية والمهنية.

وذكرت البيانات الصحفية الأولية أن الفيلم به مشاهد عنف واقعية. واتهم عدد من النقاد المخرج تود فيليبس بتمجيد سردية فليك.

وكتب ريتشارد لوسون في مجلة "فانيتي فير" أن الفيلم "قد يكون دعاية غير مسؤولة للرجل الذي يتناول شخصيته بالنقد".

لكن مخرج العمل، تود فيليبس، والبطل جواكين فينيكس، رفضا الاتهام بأن الفيلم يروج للتعاطف مع العنف. وعبر المخرج عن "دهشته" بالجدل المثار حول الفيلم.

وقال في مجموعة من الحوارات الترويجية الأسبوع الماضي إن الفيلم "به رسالة عن غياب الحب، وصدمات الأطفال، وغياب التعاطف من العالم. وأعتقد أن الجمهور يمكنه التعامل مع هذه الرسالة".

وأضاف: "أرى أن الفن يجب أن يكون معقدا. وإذا أردت فنا غير معقدا، يمكنك التوجه إلى فن رسم الخط."

"اليسار المتطرف"

وألقي فيليبس باللوم على "اليسار المتطرف" في الجدل الدائر حول الفيلم. وقال في حوار مع موقع "ذا راب" للأخبار الترفيهية إن "اللافت للنظر في هذا الجدل هو كيف يمكن لليسار المتطرف أن يتبنى سردية مشابهة لليمين المتطرف، طالما يخدم ذلك أهدافه. وجعلتني التجربة أكثر وعيا بهذا الأمر".

كذلك دافع فينيكس عن الفيلم، وإن كان غادر أحد الحوارات عند التحول إلى أسئلة حول ترويج العنف.

وقال فينيكس: "البعض يسيء فهم كلمات الأغاني، أو فقرات من الكتب. لذا أعتقد أن صانع الفيلم غير مسؤول عن شرح الأخلاقيات للجمهور أو توضيح الفرق بين الصواب والخطأ".

وتابع: "بالنسبة لي، أرى أن هذا الأمر واضح".

واعتبر فينيكس أن الإحساس بـ "عدم الراحة" أمر جيد. وأضاف: "وأعتقد أنه من الجيد أن تجعلنا الأفلام نشعر بعدم الراحة أو نغير من طريقة تفكيرنا. أنا سعيد بذلك".

وأوضح "لذا أردت أن أقوم بهذا الدور، لأنه لم يكن سهلا بالنسبة لي. شعرت بأطياف متباينة من المشاعر تجاه الجوكر أثناء الإعداد لهذا الدور".

الأشرار المفضلون

واختيار فينيكس للقيام بهذا الدور زاد من الجدل حول الفيلم، فهو معروف باستخدام منحى نفسي في حرفته. وأظهرت المشاهد الترويجية أنه قدم شكلا مقبولا للشرير المعروف.

كما تطرق الجدل إلى ولع البعض "بالأشرار"، مثل شخصية دارث فيدر في سلسلة حروب النجوم.

وقال عالم النفس ترافيس لانغلي إنه "أمر مفهوم. فبعضنا يريد أن يتخيل ما يمكن أن يفعله في غياب أي قيود".

ولانغلي مؤلف كتاب "نفسية الجوكر - المهرجون الأشرار والنساء اللاتي يحبونهم".

وقال في حوار مع إحدى الإذاعات المحلية إن "الأشرار يتصدرون هذا النوع من السرديات لأن الأبطال عادة ما يكونون رد الفعل. فهم يتفاعلون مع تصرفات الأشرار. وعندما يبادرون بالتصرف، يُنظر إليهم على أنهم استباقيون".

وثمة واقعة سابقة لا تساعد على الدعاية السلبية لفيلم الجوكر.

إذ توفي هيث لودجر، الذي قام بدور الجوكر في فيلم "فارس الظلام" عام 2008، بعد فترة وجيزة من بدء عرض الفيلم، إثر جرعة زائدة من المخدرات.

وكان أداء لودجر متميزا، لدرجة أنه حصل بعد وفاته على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 2009، وهو أمر فريد من نوعه في أفلام الأبطال الخارقين.

إلا أن وفاة لودجر أججت شائعات بأن "لعنة الشخصية كانت تطارده".

وساعد تعليق جاك نيكلسون، الذي أدى شخصية الجوكر في فيلم باتمان عام 1989، من انتشار الشائعات. وكان نيكلسون قد قال عند علمه بوفاة لودجر "لقد حذرته".

خط أزياء مرخص

وأصدرت شركة وورنر بروس بيانا أنكرت فيه أي تعاطف في الفيلم مع شخصية الجوكر.

وجاء في البيان أن "واضح تماماً أن شخصية الجوكر والفيلم لا يروجان لأي نوع من العنف الواقعي".

"ولا يهدف الفيلم ولا صناعه ولا الشركة المنتجة إلى تمجيد شخصية الجوكر".

وأطلقت الشركة المنتجة خط إنتاج مرخص لأزياء الجوكر، من بينها السترة الحمراء التي ارتداها فينيكس في الفيلم، والتي يبلغ ثمنها 75 دولار.

كذلك عبر نشطاء الصحة العقلية عن مخاوفهم من طريقة تناول الفيلم للمرض العقلي.

وهذا الأمر محل جدل كبير حول النظرة الثقافية للمرض، وانتقد الكثير من خبراء علم النفس طريقة تقديم هوليوود للشخصيات المصابة بمرض عقلي.

وذكرت جمعية "وقت التغيير" البريطانية، المعنية بالتمييز والمغالطات حول المرض النفسي، أن التغيير في هذا المضمار يواجه مقاومة، مقارنة بالقضايا الأخرى المتعلقة بالجنس أو العرق.

وقالت جولي إيفانز، رئيسة الاتصالات في الجمعية، في حوار مع بي بي سي "نرصد بعض التغيير في الأفكار المغلوطة حول "الشرير المجنون" في الأفلام. لكن هناك تاريخ طويل من التشويه".

وتابعت: "السياق الدرامي يميل إلى المبالغة وزيادة المعلومات الخاطئة. لكن الأغلبية الساحقة من المصابين بمرض عقلي لا يشكلون أي خطورة".

وأكدت على أن الكثير من المرضى "هم ضحايا للعنف، لا معتدين".

ويقول تيم سنيلسون، محاضر دراسات السينما في جامعة إيست أنغليا ومشارك في مشروع عن السينما والصحة العقلية، إنه من القسوة تقييم فيلم الجوكر قبل عرضه للعامة.

وأضاف أن هوليوود "قدمت الكثير من الأفلام التي تتماهى مع بعض الأفكار المغلوطة، مثل الربط بين الصحة النفسية والعنف. لكنني شاهدت الإعلانات التشويقية للفيلم، وبدا لي أن هناك محاولة لتقديم شيء أكثر إثارة، وتحديدا سرد أصول المرض العقلي للشخصية. وهو ما افتقرت إليه الأفلام السابقة".

جائزة ومدح

كما قال سنيلسون إنه "من المخجل أن شخصية الجوكر ما زالت حبيسة للأفكار المغلوطة. لكنها على الأقل بدأت حوارا حول طريقة تناول المرض العقلي".

وما لا يمكن إنكاره هو أن الفيلم حظي بمراجعات إيجابية حتى الآن، إذ بلغت نسبة الثناء عليه على موقع "روتن تومايتوز" 77 في المئة.

كما أن هذا الجدل يزيد من اهتمام الجمهور بالفيلم، إذ يتوقع بوكس أوفيس الأمريكي أن يدر الفيلم أرباحا قدرها مئة مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه في الولايات المتحدة.

وأخيرا وليس آخرا، حصل الفيلم على جائزة كبرى في مهرجان البندقية للأفلام في مطلع هذا الشهر.

باريس - شووفي نيوز - ضمن مسيرتها الناجحة في عالم تصميم المجوهرات، ولحرصها على الظهور في أهم المنابر العربية والعالمية المعنية بالموضة والمجوهرات، تشارك المصممة الأردنية العالمية لمى حوراني، في أسبوع الموضة بباريس الذي بدأ في ٢٦ أيلول ويستمر حتى٣ تشرين الأول2019، وذلك بعرض مجموعتين جديدتين من أعمالها هما مجموعة "التشابك" ومجموعة "المذكرات" وفي المجموعتين مجوهرات ثمينة منفذة بالذهب من عيار 18 ومطعمة بالألماس والأحجار الكريمة. المجوهرات معروضة في صالة "خلف متحف بيكاسو"، حيث يتوزع أسبوع الموضة في العالم في عواصم الموضة والأزياء وهي: لندن، وميلانو، وباريس ونيويورك، حيث تنظم كل منها أسبوعاً للأزياء والموضة لموسمي الخريف/ الشتاء، والربيع/ الصيف في كل عام.

وقد كانت انطلاقة مصممة المجوهرات الأردنية والعالمية من الأردن قبل عشرين عاماً، وتستمر لمى حوراني في مسيرتها بتصميم المجوهرات، متنقلةً بين قارات العالم، من أمريكا الجنوبية، فأوروبا، وحتى اليابان، عارضةً قطع مجوهراتها الجميلة، التي تجاوزت كونها ثمينة، لتعبر عن هوية عالميةٍ إنسانية وجماليةٍ ورسالة حب تعانق العالم.

وترى لمى حوراني في تصميم المجوهرات أبعاداً فردية وحميميةً خاصة، وأن تاريخ المجوهرات مرتبط بأنماط الأفراد وتاريخهم الشخصي، لذلك يتجاوز هذا الفن الترف، إلى أبعادٍ وآفاقٍ أكثر عمقاً واتساعاً. من خلال تركيز الفنانة على العناصر التاريخية في تصاميمها، وكذلك الطبيعية، والمتعلقة باللغات والهويات، واستخدامها كرموزٍ روحانية وثقافية تميز تصاميمها.

درست لمى حوراني تخصص الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات في مدينة فيشنزا في إيطاليا، ثم حازت على درجة الماجستير في تصميم المنتج من مدينة ميلانو، وقد طافت معارضها الفنية مدناً عديدةً حول العالم، كباريس وبرشلونة وطوكيو والقاهرة وموسكو وباكو وواشنطن ونيويورك وفي المتاحف، والكثير من العواصم العربية والعالمية

عمان – شوو في نيوز - يفتتح اليوم عند السادسة مساء" في جاليري بنك القاهرة عمان ,المعرض الشخصي " للفنان محمد الجالوس , ويأتي هذا المعرض ضمن نشاطات ومعارض الجاليري السنوية والتي ضمت مجموعة من العروض لفنانين شباب وأطفال وفنانون اردنيون وعرب إضافة الى الورشة الدولية التي يدعو فيها البنك سنويا , مجموعة من فناني العالم لاحتفالية سمبوزيوم بنك القاهرة عمان والمستمر للسنة الخامسة على التوالي .

يعود الفنان الجالوس هذا العام محملابحصيلة اشتغال لثلاث سنوات على موضوع أبواب 48 , تلك الأبواب التي غادرها أهلها بعد النكبة في عام 1948 وهي أبواب مجازية , في غياب المفاتيح التي يحتفظ بها أصحاب هذه البيوت , وما زالت هناك تنتظر العودة .

يحاكي الفنان محمد الجالوس في معرضه الشخصي بجاليري بنك القاهرة عمان مفردة الابواب وتحديدا ابواب عام 1948 في فلسطين التي اوصدها اصحابها على اسرارها مغادرين, ويقف الجالوس وقفة الباحث المتامل مستدعيا المخزون الجمالي والتاريخي فيما تركه الاجداد.

يبني الجالوس فضاءاته استنادا الى سطح تصويري متقارب ففي وسط كل اللوحات كتلة رئيسيه وتتوزع منها المفردات مثل الطيور وقطع الاخشاب والثقوب والمسامير والاشكال سواء كانت هندسيه او عشوائيه , وتحمل كل اللوحة الواحدة تكوينا مغايرامن حيث ترتيب التفاصيل .

تكوينات الجالوس مبنية باسلوب راعى فيه التوازان والانطلاق من نقطة مركزية الى الاطراف والربط بين الموضوع والتكوين والصياغة وافصح لنا كيف اصبح الباب جزء من الجدار فلم يبتعد عن تقريب وتوصيف الباب باسلوبه في البناء وهندسة الكتل .

حقق الجالوس في ترتيباته الفنية ما سعى اليه في التعبيرعن مفردة الابواب في حين كانت كل الاضافات الفنية من خطوط وكتل ونقط هي الايقاع الفني الذي خدم الاعمال ذهب بالخطوط والكتل والنقاط ووظفها باماكنها الصحيحه وحرص على ابواب 48 ان تكون كما ارادها عميقة المعنى ضاربة في التاريخ .

الابواب عند الفنان عتيقة من زمن بعيد عليها بصمات اصحابها شامخه غير متهالكه تؤشر على ملمح اصحابها وبساطتهم وعمقهم التاريخي , واذ يعتق الفنان الابواب قاصدا من ذلك التعتيق منحها مزيدا البريق ويرمم الشروخ والجروح في الابواب والارواح معيدا للابواب بهاءها وسحرها باعتبارها منافذ الحياه .

وباسلوبيته المعروفه وتلوينيته وتقنيته المتعدده التنفيذ من الحز والكشط والتبقيع والحفر في جسد اللوحة يكشف الجالوس عن ثراء تلوينيته من خلال تكثيف الملمس والذي يثري التلوين عبر خدود اللون وبين الغائر والنافر ولا يقف عند لون محدد وبالرغم من طغيان الترابيات اللونيه الا ان الانفراجات الزرقاء والبرتقاليات والتدرجات اللونيه الاخرى والرماديات تحضر لتعزز توصيف الفنان لمفردة الابواب .

يعبر الجالوس بكل امانة وانتماء وبما بين يدية من الوان وبما يحمل من افكار وروؤى عن الابواب الاصيلة وفي ابوابه والوانه الامل ويقف المتلقي امام ابواب 48 وهي تحضر بكل بهاءها وسحرها وعظمة اهلها ويحاكي لغة الابواب وكيف اوصدها اهلها بخامات ارضهم بمغالق الحديد وجذوع الاشجار وهي بمثابة بورتريه عنهم .

وبالرغم من اعتلاء طيور الغراب لبعض الابواب والتي قصد بها الفنان المغتصبين الا ان الفنان احكم اغلاق المساحات كما فعل الاجداد وخاب مسعاهم في العبور الى الداخل وترك الفنان طائر الغراب بحجم صغير قياسا بحجم الابواب وذلك للتاشير على رداءة فعل ذلك الطائر المغتصب .

ابواب الجالوس متعدده, موصده تكتم اسرارها او مواربه يتسلل منها الامل ومنها المشرعة على الناس والتاريخ والابواب التي تعرف رائحة اصحابها لا تنفتح الا لهم وكانهم رقمها السري .

وهوية الابواب عند الفنان تؤشر على ملمح اصحابها وبساطتهم وعمقهم التاريخي , واذ يعتق الفنان الابواب قاصدا من ذلك التعتيق منحها مزيدا البريق ويرمم الشروخ والجروح في الابواب والارواح معيدا للابواب بهاءها وسحرها باعتبارها عنوان الحياه .

يقف الجالوس امام ابوابه محللا ازمانها ومقدرا قيمة ما يتناوله ويعيد بناء بواباته مستمدا الوانه منها وتفاصل سطوحه التصويرية من الابواب التي سرد له اجداده قصص عنها فهو يعجن الوانه بتان ويسكبها ويهدم ويبني ويكشط لتمتين الابواب ليحاكي صمودها وشموخها .

يقول الجالوس عن تجربة ابواب (رغم سنوات عمرها التي تجاوزت المائة بقليل، ظلت جدتي لآمي تتذكر تفاصيل تلك الليلة، ليلة الخروج العظيم من ( النعاني ), حاملة معها بعض المتاع الخفيف ، برفقة جدي علي وعائلة مكونه من سبعة اطفال .

كان الليل قد تسلل الى سماء القرية، وصمت من نوع غريب خيم على البيوت والازقة، صاحبه اخبار هنا وهناك، تناقلها الناس عن عصابات صهيونية، شرعت بقتل كل من صادفها في الاطراف مروراً بوسط القرى المجاورة، اخبار سرت كالنار في الهشيم، موت يتوزع بالتساوي، بين قرى مسالمة وابواب ونوافذ تركت هنا وهناك، مشرعة على امل العودة القريبة، يوماً او بعض يوم، هكذا تخيل اهل القرى، وهذا ما يفسر انهم لم يحملوا معهم الا القليل من محتويات بيوتهم.

لم يخطر ببال جدتي انها ستقفل باب بيتها الخشبي للمرة الاخيرة، وقد حرصت على اخفاء المفتاح جيداً في جيب ثوبها المطرز، قريباً من القلب وفي وسط الصدر تماماً.

كانت البيوت تئن على وقع اقدام من غادروها، ولم تخمد نيران المواقد وما أعدوه لوجبة العشاء، العشاء الاخير، فقد تناقل الناس روايات لطعام ظل هناك ليستوي على مهل وعبر كل هذه السنوات من الشتات العظيم، هنا انقطع الناس بفعل آلة الموت عن ماضيهم ومعاشهم، وكل ما امتلكوه من اراض زراعية وحيوانات، اغنامهم وجمالهم وابقارهم، ظلت هناك وحيدة، تتنظر اليهم بعيون دامعة، وهم يغادرون دون القاء التحية او الوداع.

احاول في معرضي الان، أن اعبر عن فكرة الباب المجازية، ذلك المتروك بفعل الدم والنار وحديد الموت ,هناك في فلسطين , ابواب غادرها اهلها في عام 1948 دون وداع , لاعتقادهم انهم سيعودون خلال ايام على اكثر تقدير , ابواب حملت افراحهم واحزانهم وكانت شاهداً على لياليهم الملاح ، واعراسهم ووقع اقدام زوارهم في الاعياد والمناسبات .

ابواب خشبية، بسيطة، صاغوها بأيديهم وزينوها بـ (الشيد الأبيض والوان الحقول) و حرصوا ان تظل زاهية، مبتسمة في وجه زوارها، انها ابواب الذكرى، وهو ما أل اليه حالها اليوم، فقد دمر منها الكثير، وبقيت تحرسها في الجانبين، حقول الصبر، تلك الشاهد على اثرها، ابواب ابي وجدي , ابواب 48 .

اقدم اليوم هذه التجربة بعد ثلاثة اعوام من العمل عليها، وشجن الذكرى يلفني ويملأ قلبي ووجداني برائحة البلاد، وابواب ما زالت تنتظر أهلها هناك , على شاطئ البحر ).

وقد جاء في تقديم الناقد العربي الكبير صبحي حديد لمعرض الفنان: (في "أبواب 48" يسعى محمد الجالوس إلى ترويض تلك المقاربة الفريدة، النبيلة والعذبة بقدر ما هي شاقة وعسيرة، والتي تكاد أن تداني المحال حتى حين تتحقق في صيغة افتراضية، على هذا النحو أو ذاك: استعادة ما بعد الذاكرة، أو محاولة استذكار عنصر محوري ناظم، مادّي ومتخيَّل، فعليّ شاهد ومجازي رامز، من ذاكرة لم يعشها شخصياً وإن كان قد تمثّل الكثير من عناصرها ضمن انتماء بشري وشعوري جَمْعي، مكانيّ وزمانيّ في آن.

ويضيف حديدي (وقد يصحّ التذكير بأنّ الجالوس ليس غريباً عن مهارات التشخيص، ومشاقّ التصوير الواقعي الانطباعي، في علاقته بالمكان والبيوت والمدن؛ إذْ رسم العمران في الفحيص والسلط والقدس ونابلس، ولم يكن التجريد المحض أو التجريد التعبيري هو الخيار الطاغي على أعماله تلك. وأشتبه شخصياً، أو لعلي أتيح لباصرتي أن تحدس أيضاً، بأنّ الجالوس، إذْ راوده مشروع "أبواب 48" فانخرط فيه بوتائر متعاقبة ومتقاربة، خضع تلقائياً لتجربة ممضة من استذكار ذاكرة الآخرين، أسلافه على وجه التحديد؛ من دون أن يمتلك خزيناً شعورياً شخصياً حول إشكالية إغلاق الباب مع إيمان، وليس محض أمل، بالعودة إليه قريباً؛ ثمّ، بالطبع، محنة تبدّد الأمل تدريجياً، وبقاء المفتاح شاهداً على غياب حاضر، أو العكس. ) .

الجالوس مواليد عمّان درس الفن في معهد الفنون الجميلة في عمّان عام 1979، وفي عام 1982 حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية. كتب في مجال النقد الفني والقصة القصيرة. يشغل حاليا منصب مدير دائرة الفنون في بنك القهرة عمان وكان عمل في مجال إدارة المعارض والتصميم الفني وتعليم الفن للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وتدريس الرسم لطلاب الفنون والتصميم الجرافيكي في جامعة فيلادلفيا – الأردن .عاش بين عامي 1994 - 1995 في مدينة نيويورك وشارك في العشرات من ورش العمل الفنية في مختلف دول العالم، ونظم العديد من المعارض الشخصية إيتداء من 1981.

فاز بذهبية بينالي طهران عام 2003. وهو رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين سابقا ، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، والرابطة الدولية للفنون التشكيلية.

المزيد من المقالات...

- رواية «ديستوبيا» لنجوى بركات عن مدينة أفسدتها الحرب

- شُرفـة علـى شاطـئ البحـر للفنان الروسي باتـو دوغـارجـابـوف، 2007

- "فاشن فوروورد دبي" تعلن عن قائمة المصممين المشاركين في نسخة هذا العام

- نقاش مع دانتي حول الكوميديا الإلهية للفنّانين الصينيين جانغ آن، داي دودو ولي تييزي، 2006

- إيمي 2019: "لعبة العروش" و"فليباغ" يتصدران جوائز العام الحالي

- تمثـال ابـوللـو و دافـنـي للنحات الإيطالي جيان لورنزو بيرنيني، 1625

- لوحة الموت على صهوه جواد شاحب للرسام الاميركي رايدر

- السيّـدة الملتحفـة بالفِـراء للفنان الاسبـاني إل غــريـكــو، 1577

- سيد الخواتم: أمازون تختار نيوزيلندا لتصوير مسلسل تليفزوني جديد عن أساطير الأرض الوسطى

- مركز جميل للفنون يعلن برنامج حافل بمعارض وتكليفات فنية ومحاضرات وفعاليات متنوعة في خريف 2019

الصفحة 40 من 93